良渚文化发现八十周年: 1936-2016

良渚文化距今约5300年至4300年,主要分布于中国长江下游太湖流域(图一,主要遗址分布图)。二十世纪初近代考古学传入中国,新石器时代考古在黄河流域得到了快速发展,并取得了丰硕的成果,人们开始对中国夏商周以前的文化面貌有了初步的认识。

由于受到黄河流域考古发现的影响,1936年,西湖博物馆的施昕更先生在他的家乡杭县良渚镇一带经过多次野外调查,发现了出土黑陶片的遗址,经正式申请,于1936年12月1~10日、12月26~30日,1937年3月8~20日,分三次对浙江杭县良渚棋盘坟、横圩里、茅庵前、古京坟、荀山东麓以及长明桥钟家村等六处遗址进行了试掘,获得了大批黑陶和石器。并于1937年出版了《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》一书。施昕更先生的发掘成为良渚遗址考古和良渚文化研究的开端。

从1936年施昕更先生发现良渚遗址至今,已经匆匆走过了80个春秋。中国考古学经过代人的不懈努力,如今对于良渚文化以及中国史前文化,已经有了较为全面而客观的认识。回顾80年来良渚文化发现与认知的历史,略可以分为三个阶段。

一、文化面貌的认识与文化谱系的建立

第一阶段约从1950年代至1980年代。

略可以分为前后两期:前期约从50年代至60年代中期。江苏、浙江和上海,主要发掘了江苏吴锡仙蠡墩,苏州越城,吴江梅堰;浙江吴兴邱城,杭州老和山,杭州水田畈;上海马桥,青浦崧泽,松江广富林等一系列包涵良渚文化遗存的遗址[1]。通过这些发掘,研究者们总结出了如鱼鳍形足鼎、发达的圈足器、表面易脱落的黑皮陶、穿孔石钺、三角形石刀、石耘田器、有段石锛等文化特征。于是1959年夏鼐先生在长江流域考古工作会议上正式提出,把长江以南太湖流域主要包含黑陶的这种文化命名为“良渚文化”[2],从而开始了良渚文化研究的新历程。中国的史前遗址一般都不是单一性的,一处遗址往往包含有多个时期的文化堆积,所以在包含良渚文化遗存的许多遗址被发掘的同时,在地层序列上也逐渐确立了良渚文化——崧泽文化——马家浜文化的叠压关系,从而建立起了太湖流域的文化发展谱系。

第一阶段后期约从70年代开始。

1973年江苏吴县草鞋山遗址的发掘,可谓其标志。在草鞋山遗址第一次发掘到了以玉琮、玉璧等随葬的良渚文化的大型墓葬,从而成为认识良渚文化玉器的开端[3]。

继草鞋山发掘之后,1977年又在江苏省吴县张陵山遗址发掘到了随葬玉琮、玉璧等的良渚文化大型墓葬[5]。

1978、l979和l982 年,南京博物院对常州武进寺墩遗址进行了几次发掘,又获得了以数十件琮、璧等玉器随葬的更为壮观的大墓,对琮、璧等玉器的形制也有了更进一步的认识[5]。这一系列发现开始引起学术界对良渚文化玉器的关注。一方面这些中国礼制中的重器,竟在一向被认为是“蛮夷之地”的江南找到了渊源;另一方面大墓与小墓之间所表现出的悬殊差异,也足以使人们相信,这一文化的社会分化与进步,已达到了相当高的程度。

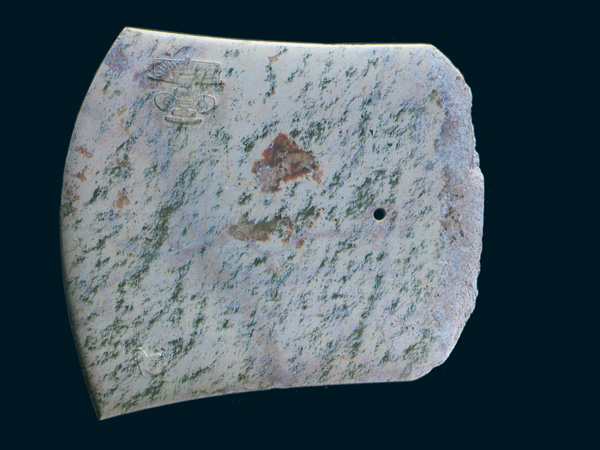

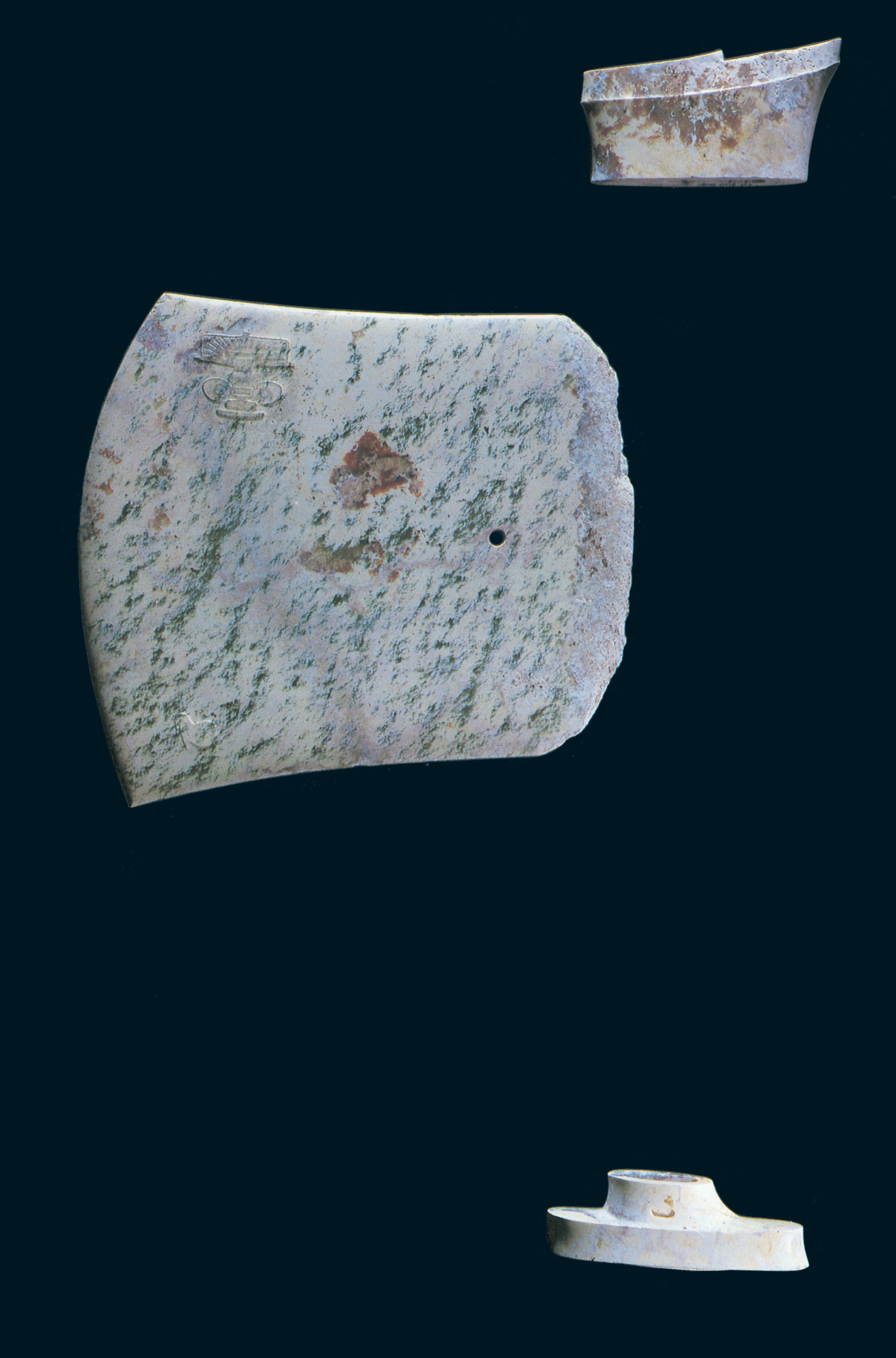

此外,在70年代还发掘了:江苏常州圩墩、吴县澄湖;上海青浦崧泽;浙江嘉兴雀幕桥、双桥,海宁千金角、徐步桥,平湖平丘墩等遗址[6]。为研究良渚文化的内涵与分期,提供了丰富的资料。图二 一组主要玉器照片

二、良渚玉器的解读与中华文明起源的研究

第二阶段约从1980年代至2006年。

l982年和1983年,上海文管会在上海青浦福泉山遗址发现了随葬大量玉器的良渚文化大墓。而且在对墓地的解剖中认识到,这一凸兀的土山,竟是专门为埋葬这些墓主人而由人工堆筑而成的“土筑金字塔”[7]。这一认识上的突破,为日后许多的发现提供了经验。

在福泉山以及江苏一系列良渚大墓发现与认识的启发下,l986年浙江省文物考古研究所在良渚文化发现的故乡,余杭县长命乡反山遗址,也终于第一次发掘到了良渚文化的大型墓葬,共清理出了11座墓葬。这些大墓在排列位置上,墓坑规格上,随葬品的多寡与种类上,都反映出许多的差异和严格的规定,这是前所未有的发现与认识,为我们从一个墓地整体上考察良渚文化的社会分化与分工等提供了新的材料[8]。

通过反山的发掘,学术界对良渚玉器的种类、组合与功能等的研究都有了许多新的认识,对良渚玉器从单一的认识,扩展到了对包括琮、璧、钺、三叉形器、冠状器、玉璜等的完备的玉礼器系统的探讨(图二,一组主要玉器照片),从而开辟了良渚玉器研究的新阶段。

以往作为兽面(或饕餮)认识的玉器上的图案,由于反山12号墓出土了它的完整图像,从而在解释这一图像的内涵上有了完全不同的角度。尽管对这一图像的组成有不同解释,但将其认作是良渚人崇拜的神徽,已成为了研究者们的共识(图三,神徽照片)。良渚玉器不仅许多玉器器身上雕刻有神徽,而且许多玉的构形都与表现这一神徽有着直接的关系[9],反应了良渚文化以神权为纽带的统治模式。

良渚玉琮的造型与发展,即是对神人兽面神徽直接表现的产物。将雕琢于圆柱四面的神徽,沿着鼻线逐渐加高,便最终形成了玉琮外方内圆的形式[10]。

冠状饰与玉钺把顶端镶嵌的类似舰形的玉饰,都是来源于对神徽冠帽的表现。将象征神徽羽冠的冠状饰,通过梳子戴在巫师和首领的头上,那么巫师与首领便成了神的扮演者和代言人。

而将象征神徽羽冠的舰形玉饰,安装到代表军权与王权的玉钺权杖的上端,那么王权便被赋予了神的旨意。这种巧妙的设计,成为王者代表神灵行使权力的一种象征。也因此这种整体的钺杖形式,成为甲骨文造字中“王”字的取像来源。

继反山发现之后,1987年在余杭安溪瑶山遗址,又发掘出土了12座良渚文化的大墓。瑶山的发掘,不仅再一次获得了大量的精美玉器,而且揭露出了一座在平面上呈内外三重土色结构,边缘砌有石头护坡的覆斗形的祭坛遗迹。研究者们因而开始关注良渚大墓与祭祀址,良渚玉器与祭祀的密切关系[11]。

1991年,在西去反山仅2公里的余杭瓶窑汇观山上,又发掘到了一座与瑶山相类似的祭坛,发掘出土了四座良渚大墓。通过此次发掘,对这种良渚祭坛的形制有了更进一步的认识[12]。日后笔者通过多年思考与观测,发现瑶山与汇观山祭坛,应与观测太阳轨迹、确定历法有关[13]。

此外,80年代末以来,浙江省主要发掘了余杭的钵衣山、梅园里、卢村、上口山、庙前、茅庵里、莫角山、塘山、横山、文家山、卞家山、后头山、横圩里;海宁的郜家岭、荷叶地、达泽庙、大坟墩、佘墩庙、金石墩;嘉兴的大坟、高墩;海盐的王坟、龙潭港、周家浜、仙坛庙;桐乡的普安桥、新地里、徐家浜、叭喇浜、姚家山;平湖的戴墓墩、庄桥坟;奉化名山后以及浦江的阔塘山背等遗址[14]。

江苏省主要发掘了新沂花厅,吴江梅埝龙南,常熟罗墩,昆山赵陵山、绰墩,江阴高城墩,句容的丁沙地,无锡邱承墩等遗址。

上海主要发掘了金山亭林、淞江广富林、青浦福泉山吴家场墓地等。

这大量的发现使我们对良渚文化的物质文化以及社会发展状况,有了较为全面的认识。对于良渚文化的空间分布也有了新的认识,从以往的长江下游太湖流域,向北扩展到了苏北地区,向南扩展到了浙江中部的金华、衢州地区。对于良渚文化的后续发展,以及在中华文明形成中地位和作用,也有了更为全面客观的认识。

三、良渚古城的发现与中国最早的王国

良渚古城遗址位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇。2006年由于余杭瓶窑葡萄畈遗址的发掘,发现了良渚时期的古河道以及类似河堤或城墙的遗迹(后来证明为西城墙),以此为线索,大胆推测和小心求证,经过2007年近1年的钻探调查与发掘,最终发现确认了东西约1900米,南北约1700米,总面积约300万平方米的良渚古城遗址[15]。从2008年至今进行了连续不断的考古工作,到目前为止对良渚古城的结构和内涵已有了初步的认识。由于良渚古城的发现,使我们对以往发现的许多遗址,都有了整体的布局与功能上的认识[16]。

良渚古城南面为大雄山山脉,北面为大遮山山脉,西面有瓶窑的窑山与南山,向东为平原。城墙距离三面山地均约2公里。良渚人选择在此筑城,显然有以山为环抱的居中的规划考虑。在城墙位置的设计中,将凤山和雉山两座独立的小山,分别设计为城墙的西南角和东北角,两山遥相呼应,可以俯瞰全城。城墙内外都有河道环绕,形成便利的水陆交通体系。每面城墙有2个水门,其中南面中心位置有一处陆门。城墙宽约20~150米,宽的部分如同马面凸出,延伸到水中,也正好可以起到码头的作用。城墙高约4米,顶部发现有建筑遗迹,四面城河中也都发现大量的良渚晚期的生活堆积,因此至少在良渚晚期时,城墙也兼有居住的功能。城墙底部普遍铺垫石头地基,墙体用取自山上的黄色粘土堆筑而成。城墙总长约6公里,土石方量约120万立方米。

城内中心为人工堆筑的高约12米的宫殿土台,呈规整的长方形。东西约630米,南北约450米,面积约30万平方米。在这一大型的土台上还有三个独立的高台,相对高度约3~4米,应是主要的宫殿区。宫殿区土台的总土方量约为211万立方米。宫殿区的西侧为反山、江家山等贵族墓地区。

城外的美人地、里山、扁担山等遗址,通过解剖发掘证明,主要为人工堆筑的居住地,应主要在良渚晚期时形成。扁担山——和尚地,里山——郑村,卞家山等长条形高地,环绕于城的北、东、南三面,应构成良渚古城的外郭城。良渚古城连同外郭城,总面积约800万平方米。

另外,近几年在城的北部和西北部还发现了规模宏大的水坝系统。经初步调查发掘,共发现水坝11条,其中北面的塘山水坝最长,约有5公里,沿着良渚古城北面的山前地带向西延伸。其他的10条水坝,都是连接两山的短坝,可分为南北两个系列,它们共同组成了一个庞大的水利体系。目前我们已经对7条水坝进行了调查取样,经碳十四测定年代约为距今4900~5000年[17]。另外以前发现的瑶山、汇观山祭坛及贵族墓地,也应该属于古城外围的组成部分。水利系统与古城区所涵盖的总面积可达100多平方公里。良渚古城无论从其宏大的规模,还是城市体系的规划设计,以及土石方工程量等,都反映了其背后的社会发达程度。再加上高等级的墓葬与玉礼器所体现的宗教与权力,这一切都足以证明良渚文化已经进入了成熟的国家文明阶段。

除了良渚古城的一系列重要发现外,作为良渚社会的基础研究近年来也有许多重要发现。2009-2011年在杭州市余杭区临平镇的茅山南麓,发掘揭示出了一处典型的良渚文化中晚期的山前聚落遗址,山前的居住区和墓地面积近3万平方米,外围为稻田区。良渚文化稻田区面积达55000平方米,由灌溉水渠、田埂等组成,田埂将稻田区分为南北向的长条形田块,单个田块面积为20米乘以100米左右,反应了良渚文化发达的稻作农业经济[18]。

2008年至今在杭州市余杭区临平镇的玉架山遗址,发现了由6个相邻的环壕组成的良渚文化的聚落遗址,总面积达15万平方米。至2012年已发掘总面积19000平方米,清理墓葬397座、建筑遗迹10处,出土各类文物4000多件,其中等级较高的的墓葬有20余座。玉架山遗址是到目前为止发现的最为完整的一处环壕聚落遗址,为研究良渚社会的基本单元,提供了非常重要的资料[19]。

在良渚文化发现80周年之际,回望五千年,我们已可以清楚的看见那片文明的圣火了。早年散落海外的文物,今天也终于有了明确的归属。作为在良渚工作了30年的考古人,我为能见证这一切,而由衷的感到高兴。

2015年12月28日于良渚

刘斌

[1] 刘斌:《良渚文化的发现与研究》,《东方博物》1998年第二辑。

[2] 夏鼐:《长江流域考古问题)》,《考古》1960年第2期。

[3] 南京博物院:《江苏吴县草鞋山遗址》,《文物资料丛刊》(3)1980年第5期。

[4] 吴山:《江苏吴县张陵山遗址发掘简报》,《文物资料丛刊》(6)1982年第7期。

[5] 南京博物院:《l982年江苏常州武进寺墩遗址的发掘》,《考古》1984年第2期。

[6] 浙江省文物考古研究所:《浙江北部地区良渚文化墓葬的发掘(1073--1986)》,《浙江省文物考古研究所学刊》,科学出版社,1993年。

[7] 上海文管会:《福泉山——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,2000年。

[8] 浙江省文物考古研究所:《反山》,文物出版社,2005年。

[9] 刘斌:《试论良渚文化玉器纹样与玉礼器形态的关系》,台湾《故宫文物月刊》1997年总171期。

[10] 刘斌:《良渚文化玉琮初探》,《文物》1990年第2期。

[11] 浙江省文物考古研究所:《瑶山》,文物出版社,2003年。

[12] 浙江省文物考古研究所、余杭文管会:《浙江余杭汇观山良渚文化祭坛与墓地发掘简报》,《文物》1997年第7期。

[13] 刘斌:《良渚文化祭坛与观象测年》,《纪念良渚遗址发现70周年学术研讨会文集》,科学出版社,2006年

[14] 浙江省文物考古研究所:《浙江考古新纪元》,科学出版社,2009年;浙江省文物局:《发现历史》,中国摄影出版社,2011年。

[15] 浙江省文物考古研究所:《杭州市余杭区良渚古城遗址2006-2007年的发掘》,《考古》2008年第7期;刘斌:《寻找消失的王国——良渚遗址的考古历程》,《庆祝张忠培先生八十岁论文集》,科学出版社,2014年。

[16] 刘斌、王宁远:《2006-2013良渚古城的考古发掘与收获》,《东南文化》,2014年第2期;浙江省文物考古研究所:《美人地和扁担山的发掘与良渚古城外郭的探索》,《考古》2015年第1期。

[17] 浙江省文物考古研究所:《良渚古城外围水利系统的调查》,《考古》2015年第1期。

[18] 浙江省文物考古研究所:《浙江余杭茅山史前聚落遗址第二、三期发掘取得重要收获》,《中国文物报》2011年12月30;郑云飞、陈旭高、丁品:《浙江余杭茅山遗址古稻田耕作遗迹研究》,《第四纪研究》2014年第34卷第1期。

[19] 楼航、刘斌、丁品、陆文宝、方忠华:《中国文物报》2012年2月24日第4版。

Related English-language articles by Liu Bin about the Liangzhu culture

Liu Bin, “Discovery and Preliminary Study to the Liangzhu Culture” (PDF)

Searching for a Lost Civilization: New Findings from the Liangzhu Archaic City